Während Mikroplastik mittlerweile überall zu finden ist und sich in Wasser und Boden anreichert, herrscht über die größten Treiber der Verschmutzung vielfach noch Ungewissheit. Fakt ist, dass Kunststoffe heute in zahlreichen Anwendungen unverzichtbar sind und im Zuge ihrer Nutzung in die Umwelt gelangen können. Eine mögliche Eintragsquelle bilden etwa auch Lacke und Farben. In der Land- und Forstwirtschaft sowie im Gartenbau oftmals im Einsatz, enthalten sie als Bindemittel zumeist Acrylharz-basierte Beschichtungspolymere. Erstmals gehen Forscher*innen der ACR-Institute HFA, LVA und ZFE im Projekt „MicroDetec“ der Frage nach, inwieweit diese Beschichtungspolymere zum Eintrag von Mikroplastik in die Umwelt beitragen. „Es hat uns geärgert, dass der Beitrag von Farben und Lacken, entgegen unserer Einschätzung, immer wieder als erheblich dargestellt wird. Dem wollen wir nun wissenschaftlich und faktenbasiert auf den Grund gehen“, so die Projektleiterin Notburga Pfabigan von der HFA.

Neue Wege in der Mikroplastikforschung

Kunststoffe sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken, belasten aber zunehmend die Umwelt. Im Projekt „MicroDetec“ untersuchen Forscher*innen der ACR-Institute HFA, LVA und ZFE erstmals, ob und in welchem Ausmaß Acrylbeschichtungen zur Mikroplastikverschmutzung beitragen.

ACR-Institute

HFA – Holzforschung Austria (Lead)

LVA – Lebensmittelversuchsanstalt

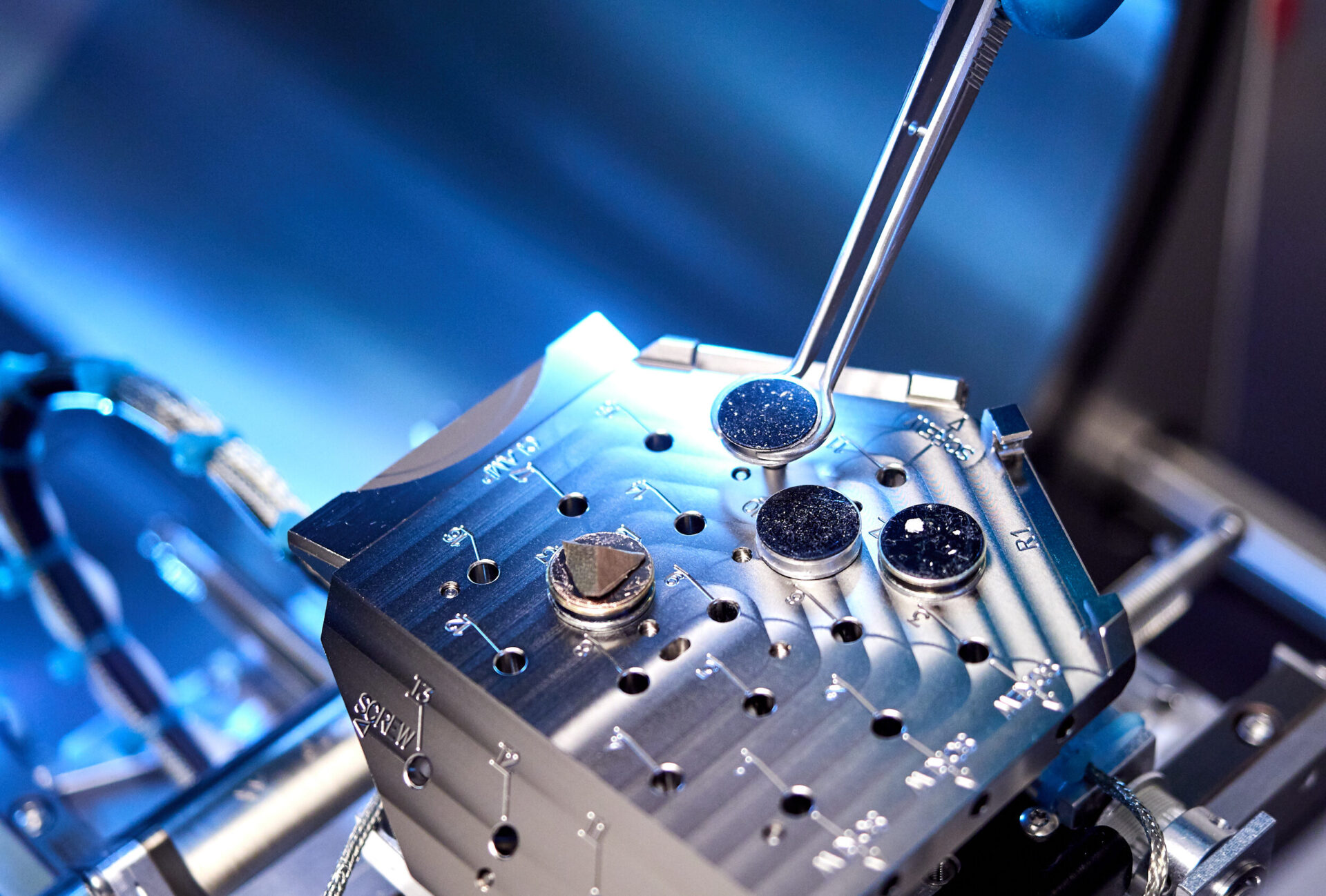

ZFE – Zentrum für Elektronenmikroskopie Graz

Laufzeit

September 2025 bis Februar 2028

Förderung

ACR KMU-Projekte (BMWET)

Befinden sich Kunststoffpartikel erst einmal in der Umwelt, hat das nicht nur weitreichende Auswirkungen auf die Bodenqualität und dort lebende Organismen, über Pflanzen gelangen sie mitunter auch in die Nahrungskette – mit entsprechenden Gesundheitsrisiken für den Menschen. Im Projekt „MicroDetec“ betreten die Forscher*innen in mehrfacher Hinsicht wissenschaftliches Neuland. Ungeklärt ist nicht nur, in welchem Ausmaß Acrylharze im Rahmen der Produktalterung in die Umwelt eingetragen werden, sondern auch, ob biobasierte Polymere ein günstigeres Abbauverhalten als herkömmliche erdölbasierte Produkte aufweisen. In ihren Versuchen setzen die Forscher*innen dabei unter anderem auf künstlich gealtertes Material, das mitunter zusätzliche Angriffspunkte für Mikroorganismen bieten könnte. Von Pioniergeist zeugt auch der „real life“-Ansatz mit Komposterde bei 25°C, der den natürlichen Bedingungen wesentlich näherkommt als die industrielle Kompostierung bei 55°C. Wachstumsexperimente geben schließlich Aufschluss darüber, inwieweit Mikroplastikpartikel von Pflanzen aufgenommen werden und sich damit auch einen Weg in die menschliche Nahrungskette bahnen können.

„Es hat uns geärgert, dass der Beitrag von Farben und Lacken, entgegen unserer Einschätzung, immer wieder als erheblich dargestellt wird. Dem wollen wir nun wissenschaftlich und faktenbasiert auf den Grund gehen.“

Gegen Ende des Projekts wird das gewonnene Know-how unmittelbar in ein Serviceportfolio für Unternehmen und insbesondere KMU einfließen, das Beratungen, Analysen und FEI-Dienstleistungen zu den entwickelten Methoden umfasst und den Weg für langlebige und nachhaltige Beschichtungslösungen ebnet. Schließlich zählen Österreichs Lack- und Farbenhersteller mit 130.000 Tonnen Gesamtproduktion und einem Produktionswert von 503 Millionen Euro zu den wichtigsten Standbeinen der chemischen Industrie, der die Produkt-Nachhaltigkeit ein dringliches Anliegen ist.

Mit gebündelter Kompetenz sagen die ACR-Institute HFA, LVA und ZFE im Projekt „MicroDetec“ Kunststoffpartikeln in der Umwelt den Kampf an und beschreiten dabei neue Wege in der Mikroplastikforschung.

Weiterführende Links

- HFA - Holzforschung Austria

- LVA - Lebensmittelversuchsanstalt

- ZFE - Zentrum für Elektronenmikroskopie Graz